九谷焼絵付師として日々制作している。また、工芸士としての活動にも携わりながら新しいことにチャレンジし続けている。

Artworks

Exhibitions

第65回 石川の伝統工芸展

石川県金沢エムザ 8階 催事場

わが国には、永い歴史と風土に培われた優れた工芸の技と伝統があります。

特に北陸は工芸家も数多く、日本を代表する伝統工芸を現在に伝えております。

これら父祖から受けついだ心と優れた技術を一層練磨するとともに、現代に生かすことは我々に課せられた責務であると信じます。

ここに伝統工芸の精神に基づき今日の生活に即した創意ある作品を展示し、広く人々の鑑賞と批判を仰ぎ、工芸の健全な発展に寄与しようとするものであります。

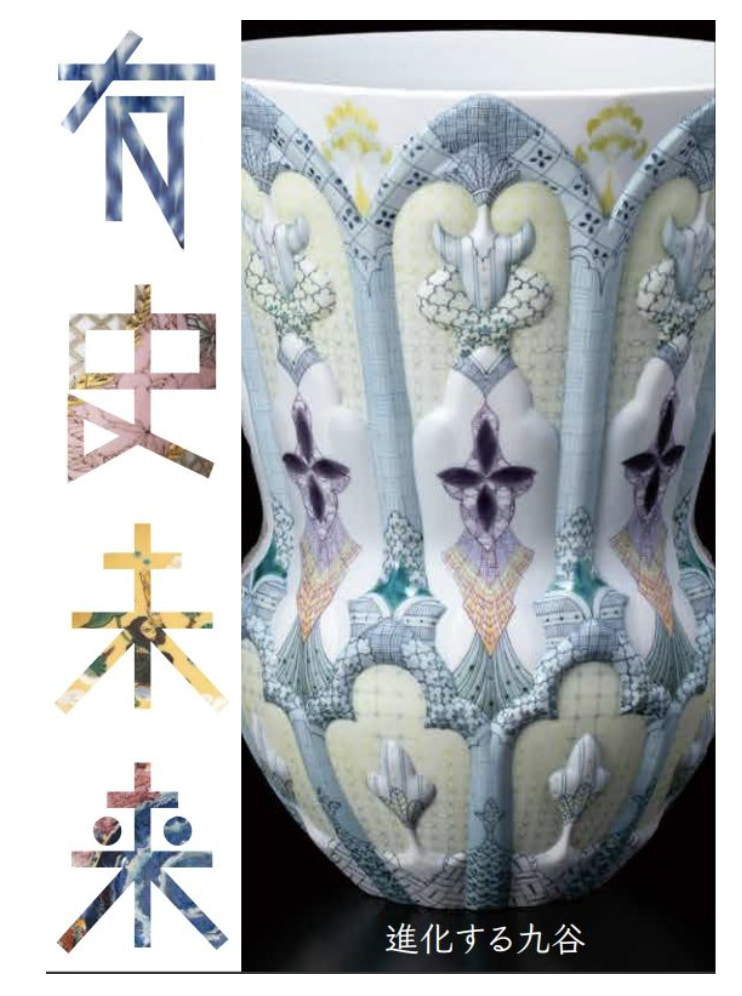

進化する九谷 -有史未来- デザイン支援事業 歴代参加者展

東京都日本橋三越本店 本館6階 美術特選画廊

石川県立九谷焼技術研修所が九谷焼の新商品開発を支援する目的で、平成17年から実施している事業である、デザイン支援事業。 20年目を迎え、今回節目となる記念展を、日本橋三越本店にて開催いたします。

九谷の地にて技術を学び、歴代のデザイン支援事業に参加した35人の多彩な作家の作品を一堂に展覧いたします。

進化を続けていく、九谷焼の現在の共演をお楽しみください。

第2回 令和6年能登半島地震 工芸作家チャリティーオークション

オンライン

このたびは、第二回 令和6年能登半島地震工芸作家チャリティーオークションにご訪問いただき、ありがとうございます。

このオークションは、全国の工芸作家たちが想いを込めて出品した作品を通じて、皆さまと共に支援の輪を広げていきたいという願いのもと開催され、今年で2回目を迎えます。

昨年の第1回では、多くの皆さまに温かいご支援をいただき、心より感謝申し上げます。

しかしながら、能登半島では復興がまだ道半ばであり、さらに先日の大雨災害により被害が広がってしまいました。

こうした状況の中、私たち工芸作家は「作品を通じて何かできることはないか」という思いで、このオークションを再び開催する運びとなりました。

作品一つ一つに込めた想いが、皆さまのご協力と共に被災地の力となることを願っております。

また、本企画は趣旨にご賛同いただいた工芸作家の皆さまと、入札者の皆さまの善意と信頼によって成り立っています。

アートや工芸の力で支援の輪を広げるため、どうぞ温かいご協力をよろしくお願い申し上げます。

オークション終了後、落札金額はすべて被災地の復興支援に寄付いたします。

MITSUKOSHI Art 昭和・平成・令和 時代を切り拓く絵師たち

東京都日本橋三越本店 本館7階 催物会場

ざしきわらし氏、Wacca氏などSNSで絶大な人気を誇るイラストレーターや、

ストリートアートの第一人者澁谷忠臣氏、パネルにレーザーで描いたレーザートなど

さまざまなジャンルのアートを一堂に。

また、世界中で注目されている英国出身アーティストMr Doodle、九谷焼の人気作家、

日本画・洋画の若手作家の特集も開催いたします。

さらに明治〜昭和にかけて西洋画壇を牽引した吉田博の木版画もご紹。

常に時代を切り拓いてきた作家たちの共演をお楽しみください。"

第8回 先人たちの英知を受け継ぎ、進化しつづける 丸善・九谷焼展 優美な色絵の世界

東京都丸善日本橋店 3階ギャラリー

豪快かつ色調渋く独特の魅力があり、柿右衛門、色鍋島、仁清と並んで、日本の色絵陶磁の代表的なものとなっている九谷焼。

「呉須(ごす)」と呼ばれる藍青色で線描きし、「五彩」と呼ばれる赤・黄・緑・紫・紺青の5色で絵の具を厚く盛り上げて塗る彩法で、絵柄は山水・花鳥など絵画的で大胆な上絵付けが特徴的です。

石川県・九谷で生まれた九谷焼は、360年の歴史があり、明治期には貿易品として海外に輸出されるようになり「ジャパンクタニ」として世界に名を轟かせました。

1869年より、国内外の優れた逸品をご紹介してきた丸善では、伝統を継承しながら現代の暮らしに合わせて変化をし続ける九谷焼の魅力に迫ります。

花器、茶盌、香炉、酒器などの美術品から、湯呑、茶碗、皿などの日用品まで、現在活躍する九谷焼の巨匠から若手作家の作品を幅広く取り揃えました。

未来へ進化しつづける九谷焼の変遷をお楽しみください。

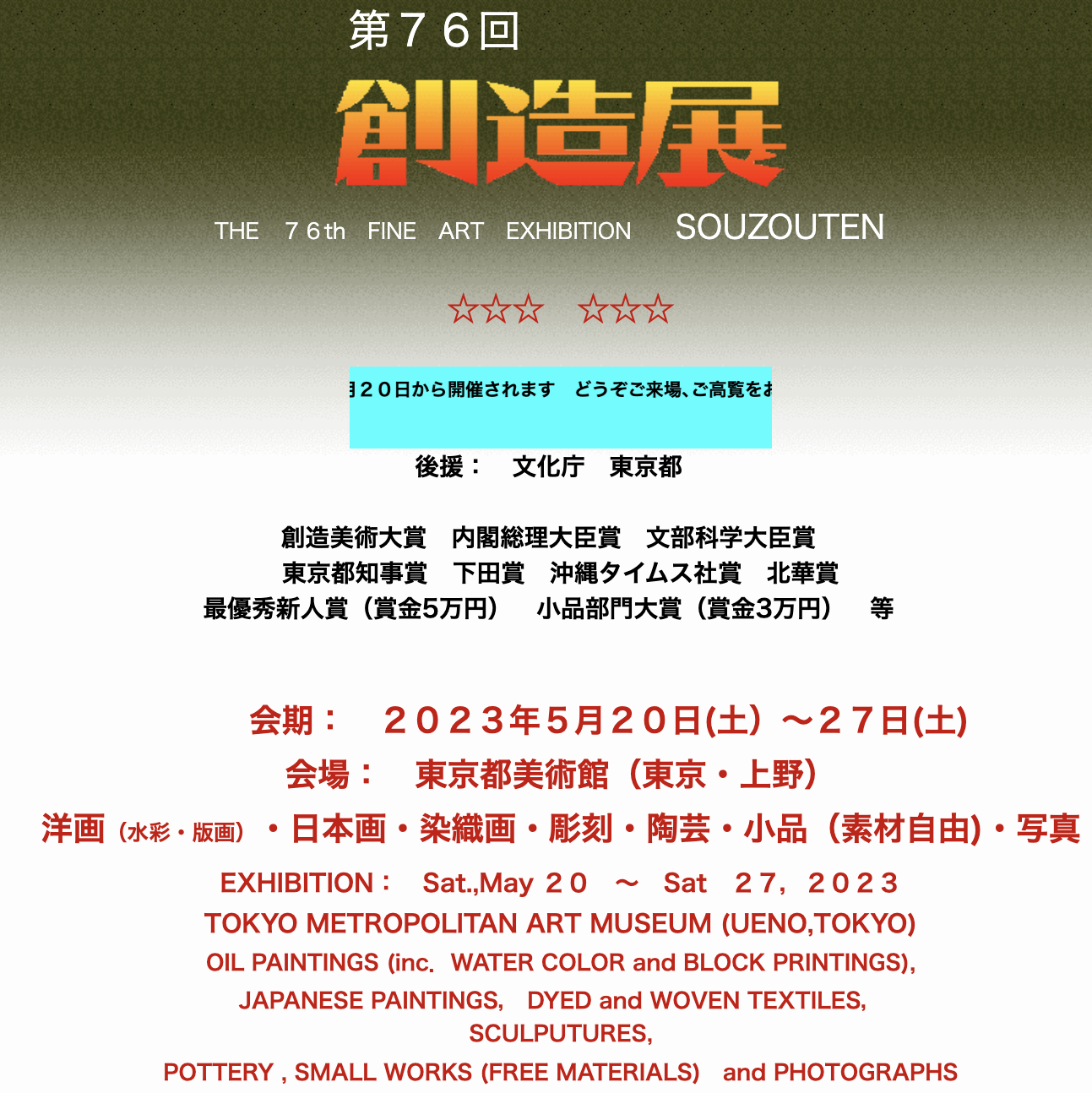

創造展

東京都東京都美術館2階 1~2展示室

本会は各作家がその主体性に基づくオリジナルな芸術を創作するために、もっと自由で活動的な研鑽の場を作る事を目的としています。

民主的で個性と人間性を尊重し、横のつながりを大切にした信頼し合える会運営を目指しています。

特に新人に対し大きく門戸を開き、皆が出品することに喜びと誇りを持てる公募団体でありたいと努力しております。

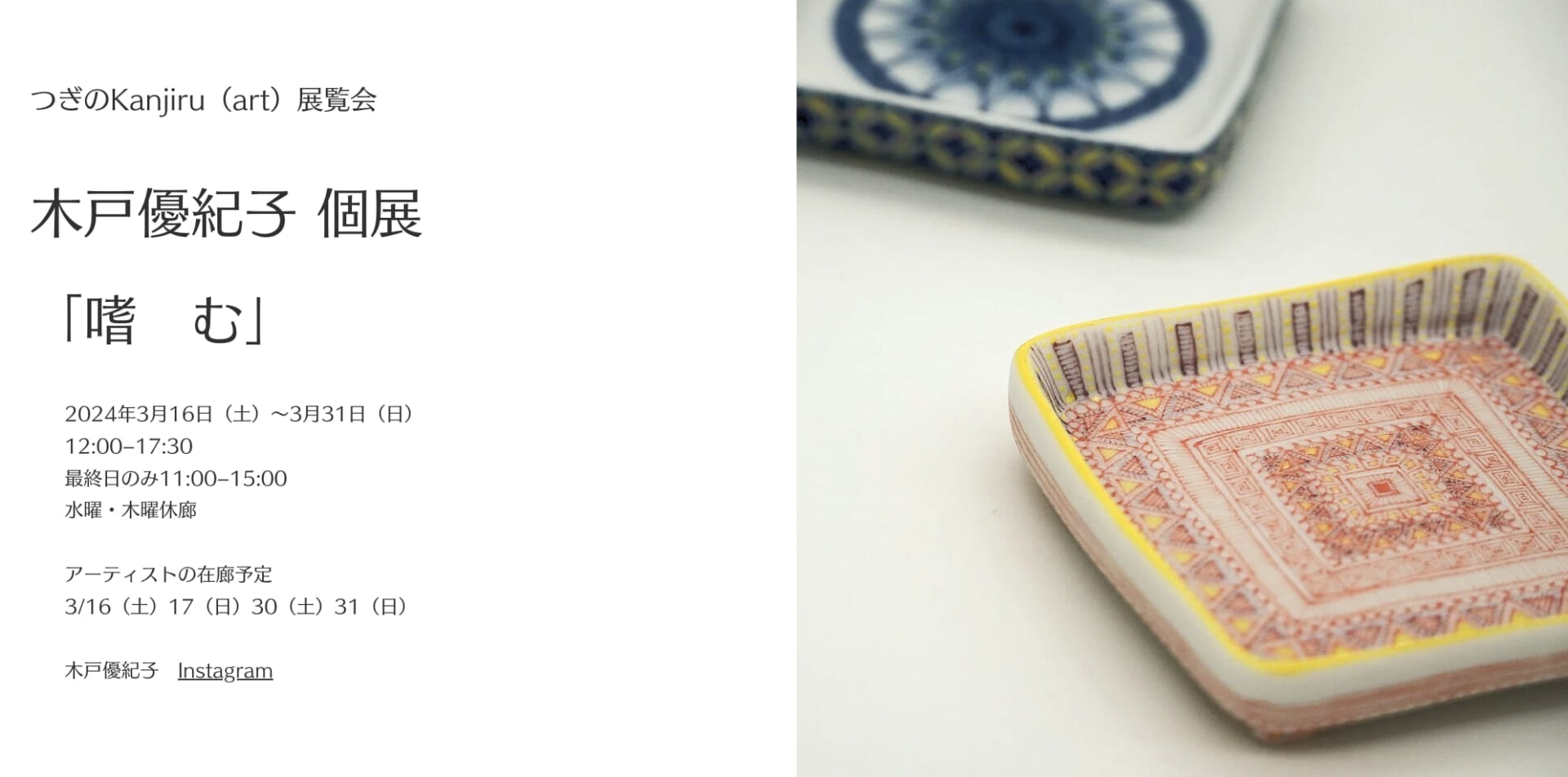

木戸優紀子 磁器絵付「嗜む」

兵庫県BIOME(バイオーム)

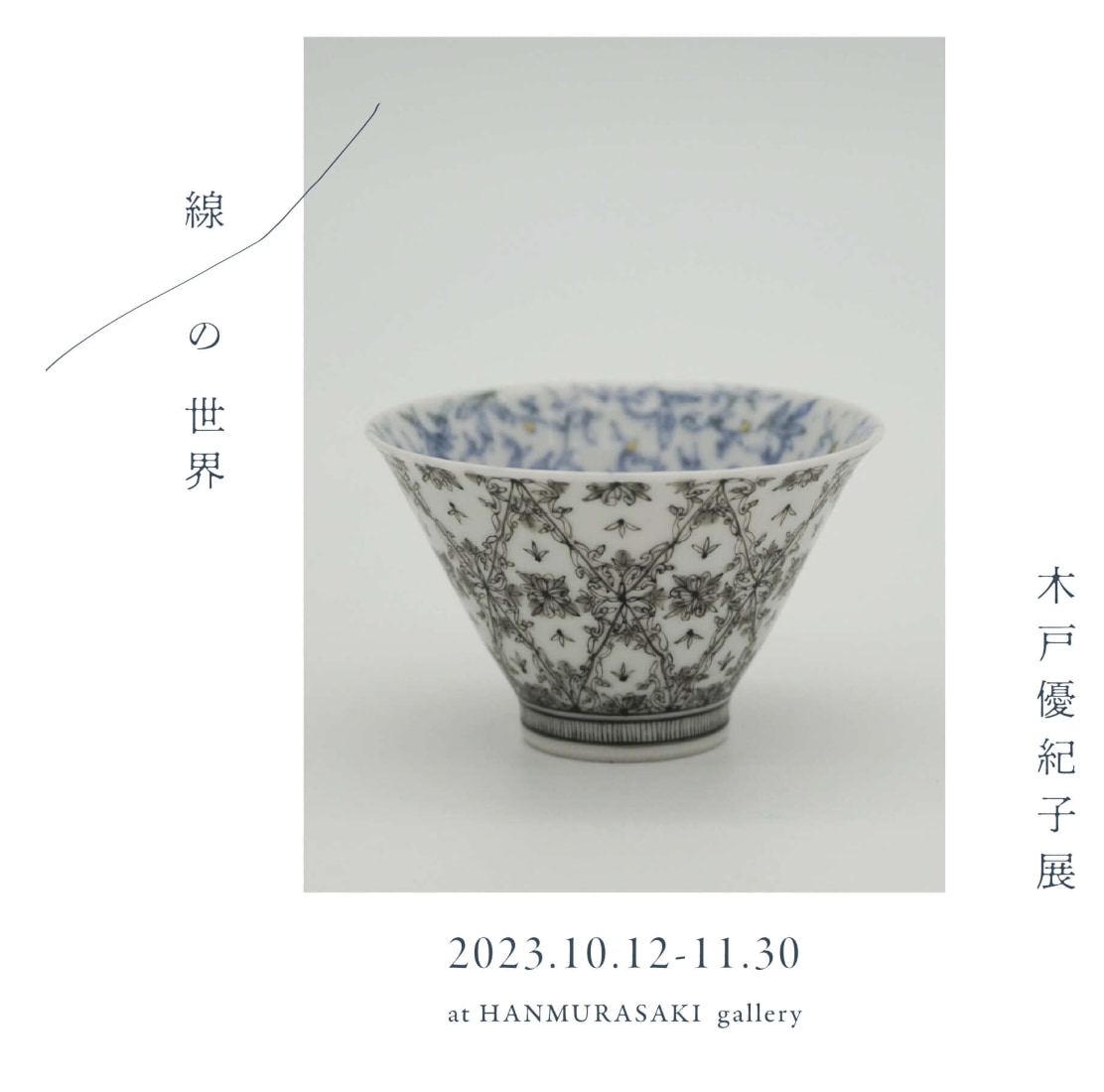

木戸優紀子展/Yukiko Kido Exhibition

石川県花紫ギャラリー

石川県を拠点とする木戸さんの作品は、

九谷焼の古典技法である染付を「優細描」という独自の絵付表現に昇華させ、

細筆一本で自由自在に「線」に強弱をつけて描くことで染付の濃淡を生み出しています。

とても繊細で華やかな作品たちをぜひお愉しみください。

また、木戸さんの器でいただく栗入りのアイス最中を期間限定でご用意しておりますので、

ぜひ茶房もご利用いただけましたら幸いです。

第7回丸善・九谷焼展 優美な色絵の世界

東京都丸善日本橋店 3階ギャラリー・特設会場・スパインスペース

豪快かつ色調渋く独特の魅力があり、柿右衛門、色鍋島、仁清と並んで、日本の色絵陶磁の代表的なものとなっている九谷焼。

「呉須(ごす)」と呼ばれる藍青色で線描きし、「五彩」と呼ばれる赤・黄・緑・紫・紺青の5色で絵の具を厚く盛り上げて塗る彩法で、絵柄は山水・花鳥など絵画的で大胆な上絵付けが特徴的です。

石川県・九谷で生まれた九谷焼は、360年の歴史があり、明治期には貿易品として海外に輸出されるようになり「ジャパンクタニ」として世界に名を轟かせました。

1869年より、国内外の優れた逸品をご紹介してきた丸善では、伝統を継承しながら現代の暮らしに合わせて変化をし続ける九谷焼の魅力に迫ります。

花器、茶盌、香炉、酒器などの美術品から、湯呑、茶碗、皿などの日用品まで、現在活躍する九谷焼の巨匠から若手作家の作品を幅広く取り揃えました。

未来へ進化しつづける九谷焼の変遷をお楽しみください。

第76回 創造展

東京都東京都美術館(東京・上野)

漆と染付

東京都銀座の金沢

現代加賀九谷作家展

大阪府阪急梅田うめだ本店 9階祝祭広場

古九谷の時代から伝承されている「型打ち技法」。

青泉窯で明治初期から昭和にわたって眠っていた貴重な「型」を使用し、若手から重鎮まで現代の作家たちによって意欲的な新作が生み出され、九谷焼の未来に新たな可能性をもたらしています。

第69回 日本伝統工芸展(島根県開催)

島根県島根県立美術館

我が国には、世界に卓絶する工芸の伝統がある。

伝統は、生きて流れているもので、永遠に変わらない本質を持ちながら、一瞬もとどまることのないのが本来の姿である。

伝統工芸は、単に古いものを模倣し、従来の技法を墨守することではない。

伝統こそ工芸の基礎となるもので、これをしっかりと把握し、父祖から受け継いだ優れた技術を一層錬磨するとともに、今日の生活に即した新しいものを築き上げることが、我々に課せられた責務であると信ずる。

昭和25年、文化財保護法が施行され、歴史上、若しくは芸術上特に価値の高い工芸技術を、国として保護育成することになった。

私どもは、その趣旨にそって、昭和29年以来日本伝統工芸展を開催してきた。

このたび、平素の研究の成果をあつめ第69回展を開き、ひろく人々の御清鑑を仰ぎ、我が国工芸の健全な発展に寄与しようとするものである。

第69回 日本伝統工芸展(岡山県開催)

岡山県岡山県立美術館

我が国には、世界に卓絶する工芸の伝統がある。

伝統は、生きて流れているもので、永遠に変わらない本質を持ちながら、一瞬もとどまることのないのが本来の姿である。

伝統工芸は、単に古いものを模倣し、従来の技法を墨守することではない。

伝統こそ工芸の基礎となるもので、これをしっかりと把握し、父祖から受け継いだ優れた技術を一層錬磨するとともに、今日の生活に即した新しいものを築き上げることが、我々に課せられた責務であると信ずる。

昭和25年、文化財保護法が施行され、歴史上、若しくは芸術上特に価値の高い工芸技術を、国として保護育成することになった。

私どもは、その趣旨にそって、昭和29年以来日本伝統工芸展を開催してきた。

このたび、平素の研究の成果をあつめ第69回展を開き、ひろく人々の御清鑑を仰ぎ、我が国工芸の健全な発展に寄与しようとするものである。

木戸 優紀子 陶展

石川県一笑(いっしょう)

金沢初個展。線を重ねたり密集させることで染付の濃淡を表現しています。

淡く繊細な印象ではありますが、心に響く作品づくりを心がけています。

第69回 日本伝統工芸展

東京都日本橋三越本店