自分自身が影響を受けた現代の文化や社会問題をテーマに作品制作している。

自身の色彩感覚を大切に、伝統的な美として価値ある工芸に自分自身が影響を受けた日常に潜む要素を私なりに解釈し取り入れ形にすることで、過去から現代に存在した残すべき価値を作品として構築し、未来に継承する表現を模索している。

近年の活動は、2021年SDGs×ARTs 十七の的の素には芸術がある(東京藝術大学大学美術館)、2022年公益財団法人クマ財団6期生採択、COMITE COLBERT AWARD2022ファイナリスト選出 など。

自分自身が影響を受けた現代の文化や社会問題をテーマに作品制作している。

自身の色彩感覚を大切に、伝統的な美として価値ある工芸に自分自身が影響を受けた日常に潜む要素を私なりに解釈し取り入れ形にすることで、過去から現代に存在した残すべき価値を作品として構築し、未来に継承する表現を模索している。

近年の活動は、2021年SDGs×ARTs 十七の的の素には芸術がある(東京藝術大学大学美術館)、2022年公益財団法人クマ財団6期生採択、COMITE COLBERT AWARD2022ファイナリスト選出 など。

Career

1996年 愛知県生まれ

2021年 愛知県立芸術大学美術学部デザイン・工芸科陶磁専攻 卒業

2022年 東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻 在籍

受賞歴

2022年

「COMITE COLBERT AWARD 2022 」ファイナリスト

「第14回現代茶陶展」 入選

「公益財団法人 クマ財団クリエイター奨学金第6期生」 採択

「16th 藝大アートプラザ大賞」 審査員特別賞

2021年

「愛知県立芸術大学卒業制作展」 買上賞

展覧会(一部抜粋)

2022年

「COMITE COLBERT AWARD 2022 」東京藝術大学大学美術館(東京)

「現代作家茶碗特集」日本橋三越本店美術工芸サロン(東京)

「movie...」元映画館(東京)

2021年

「SDGs×ARTs 十七の的の素には芸術がある」東京藝術大学大学美術館(東京)

「16th TAGBORT AWORD」渋谷ヒカリエCUBE8 /1.2.3 (東京)

作品収蔵

・緑ヶ丘美術館

・愛知栄徳高等学校

Artworks

Exhibitions

KOGEI ARTISTS LEAGUE

東京都日本橋三越本店6階 美術特選画廊

三菱UFJフィナンシャル・グループは、社会貢献活動の一環として、2023年より日本の工芸の『伝統と革新』を支援する「MUFG工芸プロジェクト」を進めてきました。日本の伝統的な工芸の文化や技術の継承に寄り添い、そこから変化の時代に必要なイノベーションを学ぶことを目的としています。

このたび、工芸の作り手をめざす若手を対象とした新しいプログラム「KOGEI ARTISTS LEAGUE」を開始します。若手作家に対し展示・販売の機会をつくるとともに、その選考の過程で、活躍している先輩方がサポーターとなって交流や学びの機会をつくり、良い刺激となることを期待するものです。

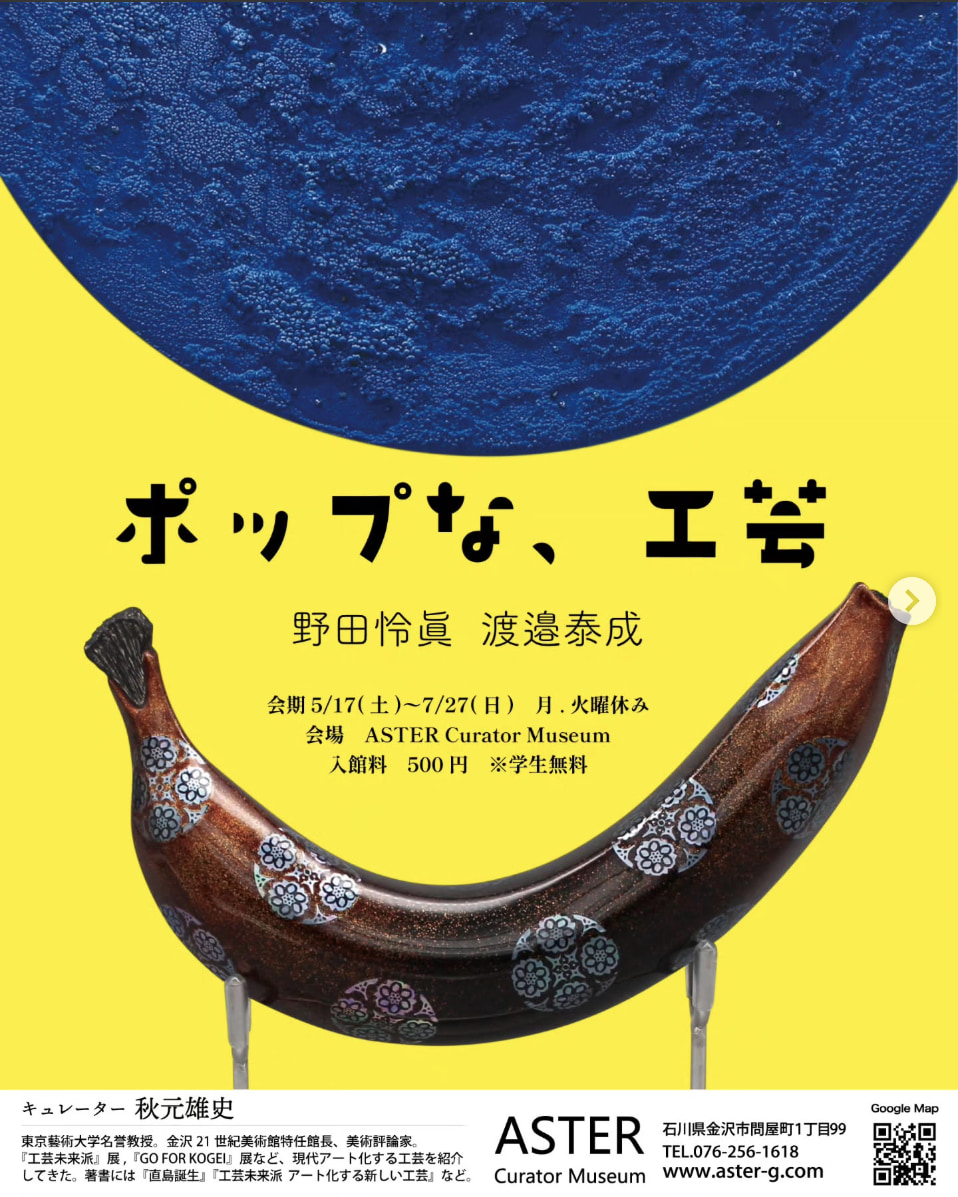

ポップな、工芸 野田怜眞、渡邉泰成

石川県ASTER Curator Museum

タイトルを書いていてこんな工芸が果たして成り立つのか、考えた。「ポップな、工芸」――。今回の野田怜眞と渡邉泰成の作品を思って連想した言葉である。こだわりは、「ポップ」と「工芸」の間に一拍置くところであり、この辺りに迷いというか、隙間が見えるところである。今更「ポップ」か、と思うだろう。世間では生きている言葉であるだろうが、美術的にはすでに過去の言葉である。「ポップ」は細分化され、消費文化の姿として大きく捉えることすら、もはやない。

実は日本工芸史の中では伝統工芸の陰に隠れがちだがアメリカのポップカルチャーから影響を受けて生まれた工芸が存在した。例えば中村錦平や三島貴美代の作品である。戦後の日本社会は、アメリカ文化の影響の下、さまざまな新興の価値観が流入した。その最大のものが消費文化である。消費が是とされ、どんどん捨てることが推奨された。ポップで、軽いものがアートの対象になり、安価な商品が逆にアイコニックな魅力を発すると考えられた。消費の刹那に美が存在する、そして大衆性が芸術的崇高を超えるという幻想。

これは半ば悲壮な思想であるが、消費社会が続く限り、そしてそれが高度化する限り、続く。そしてその証拠にポップなものは現代アートの中で大きな潮流となって現在にまで脈々と続いている。

工芸界ではというと、ポップが伝統に対する反動としては存在したが、中心に出ることはなかった。実際先に挙げた中村も三島も工芸より現代アートの文脈で評価された。

長い前置きになったが、野田と渡邉の作品についてである。2人は工芸的技術を巧みに操りつつ、一方で引用するイメージは極めて現代的で、ポップなものを基調としている。二人が今の時代を見ようとすれば、自然な成り行きで大衆性と消費のメカニズムに目が行くのだろうし、量産品や規格品の姿をした物のあり方に、素直にシンパシーを感じるだろう。たとえ2人が伝統工芸への憧れがあろうとも、自分の周辺にあるものは、規格品であり、日用品であり、石油原料の消耗品なのだ。自然素材や手作業で生まれた工芸品などは皆無である。

工芸を志すものは、最初からこの相反する両儀的な価値観に引き裂かれている。野田も渡邉も現代と伝統の間で引き裂かれている。

さて冒頭で例に挙げた60年代、70年代に活躍を始めた中村や三島のスタンスと現代に登場した野田,渡邉のそれとが、どのように異なるのか?それは、「消費文化」が社会の潮流に駆け上がった時代と下り落ちる時代の違いの違いとして指摘できるであろう。

隆盛を誇るものと衰退するもの。登る太陽と沈む太陽。どちらの時代に生きたかである。

ただ、下りの時代だからといって野田と渡邉が悲劇的であるわけではない。案外、沈む太陽の方が大きく輝いて見えるものだ。沈む時代もまた上る時代にも増して魅力的なものだ。そんな時代の作品だからか、2人の作品は、ゲーム的で、遊戯的で、覚めており、乾いて、クールである。日常性の中で作品が存在する。だが、やけに写実的で装飾的なのだ。そして技巧という熱を帯び、それ自体がマニエリスティックに自転している。バナナ,風船,釘,円盤という何気なく、しかし、やけに技巧的なものが並ぶのである。

Timeless Primitivism -原始的で現代的な何か-

京都府京都 蔦屋書店

渡邉泰成(わたなべたいせい)は、陶芸の伝統技法を軸に、自分自身が影響を受けた現代の文化や社会問題を主題としたアートワークから、独自の手法で彩色を施した日常的な食器、茶器などの美術工芸品まで幅広く手掛けています。「不完全な美 -侘び寂び- 」という日本特有の概念と、現代の成熟した消費社会の中に存在する豊かさの間で生じる違和感を、もろくとも決して朽ちることのない陶という素材に置き換え、形を残すことを一つの制作のテーマとしています。

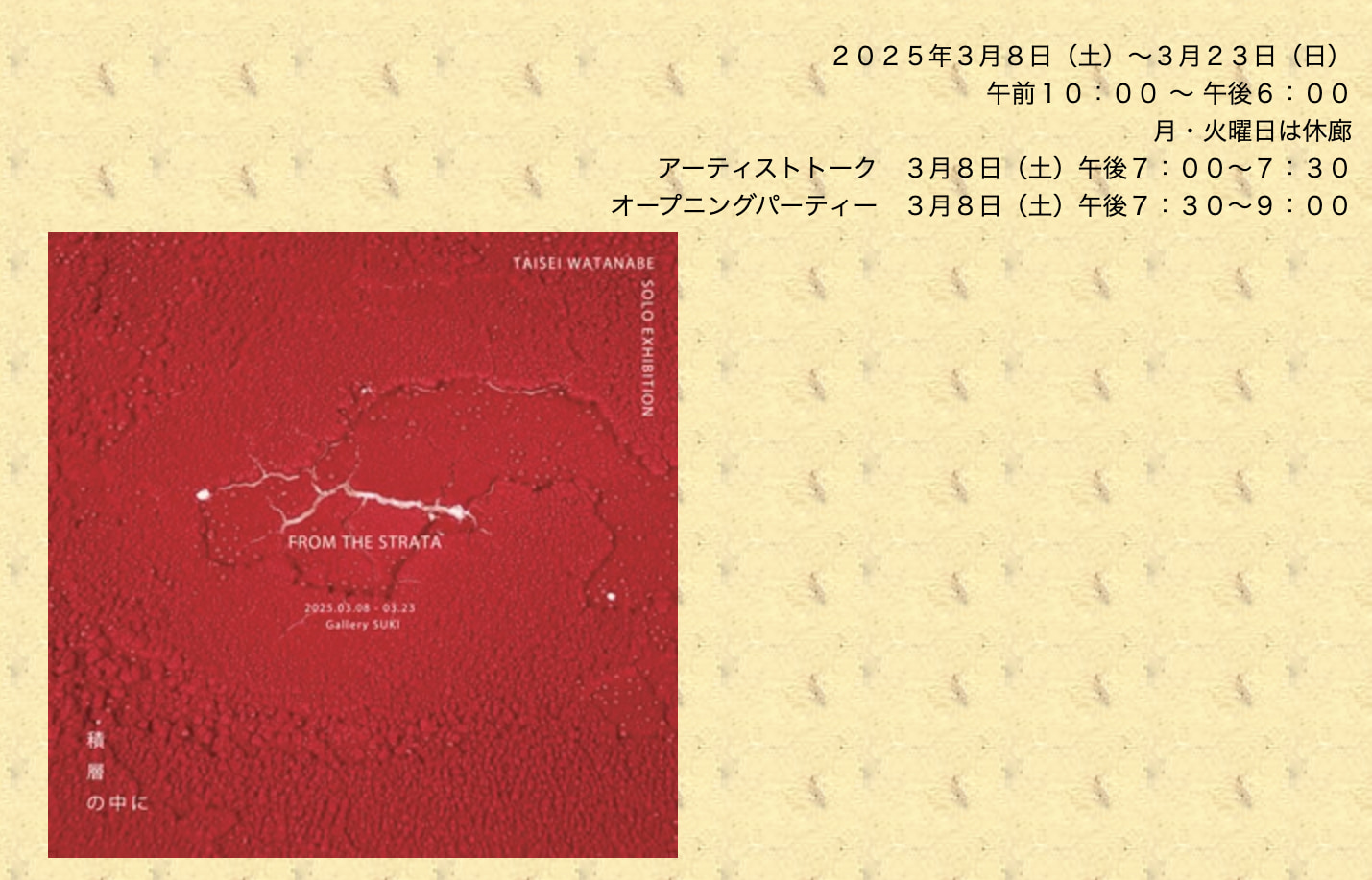

渡邉にとって京都での初個展となる本展では、2024年4月に拠点を金沢に移してから手仕事と素材の関係性について学び、制作を始めたシリーズ《Strata》を発表します。粘性の異なる粘土を複数回塗り重ね焼成を繰り返すことで、「現代の地層」を表現した《Strata》と、古代の土器のようでもあり、工業製品のようでもある立体作品へと昇華させた新作《Strata Vessel》を展示します。古来より手仕事を重視する工芸に、鋳込み技法を用いた造形と、磁土や顔料によるポップな色付けを組み合わせることで、過去と現在を融合させた新たな表現を試みています。

そのほか、渡邉がこれまでに手掛けてきた日常使いできる茶器や器も合わせて展示します。時代を超えても変わることのない、作るという行為の本質を追求した作品群を、お楽しみください。

TAISEI WATANABE SOLO EXHIBITION

愛知県ギャラリー数寄

Art Fair TOKYO

東京都東京国際フォーラム ホールE/ロビーギャラリー

ART FAIR TOKYOは、日本最大かつアジア最古のアートフェアのひとつとして、2005年以来、日本および世界の優れたアートギャラリーが集う場所として開催されています。

このフェアは、日本の美術市場をリードする存在であり、幅広い美術品を紹介していることから、日本だけでなく世界のディーラーや世代を越えたコレクターの注目を集め続けています。

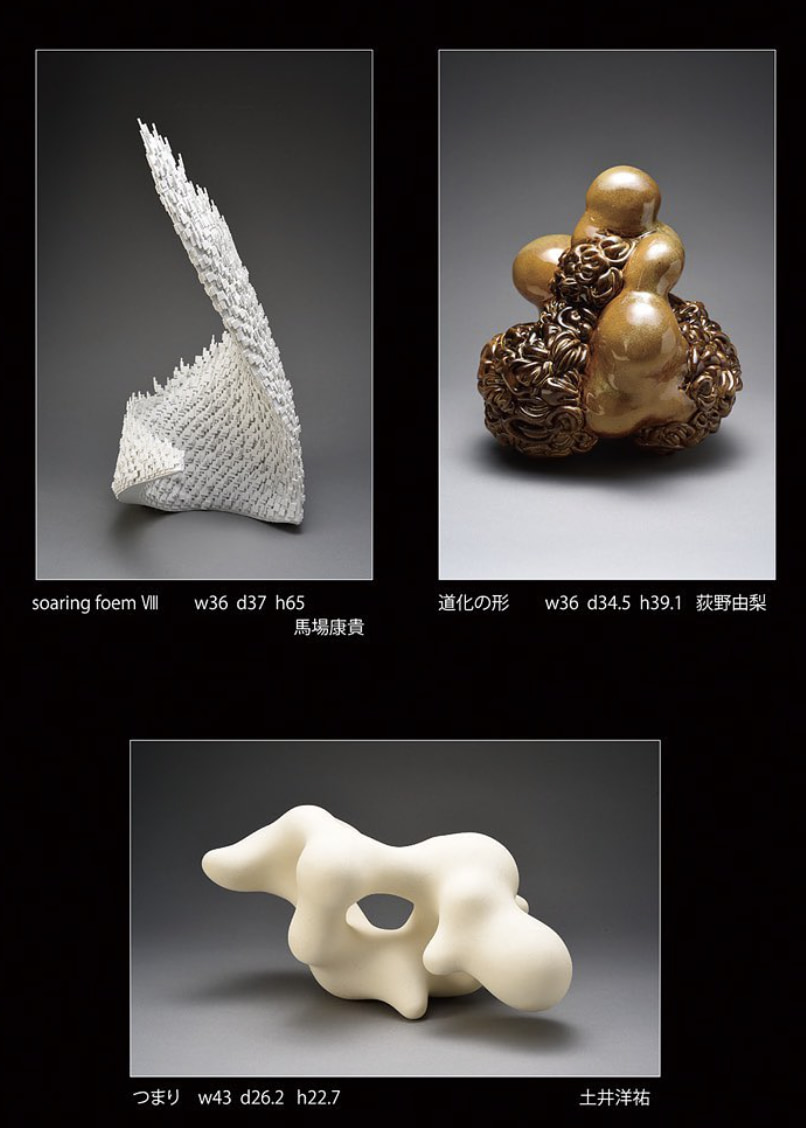

国際陶磁器フェスティバル美濃'24協賛催事 25周年企画 好きなかたち展

愛知県ギャラリー数寄

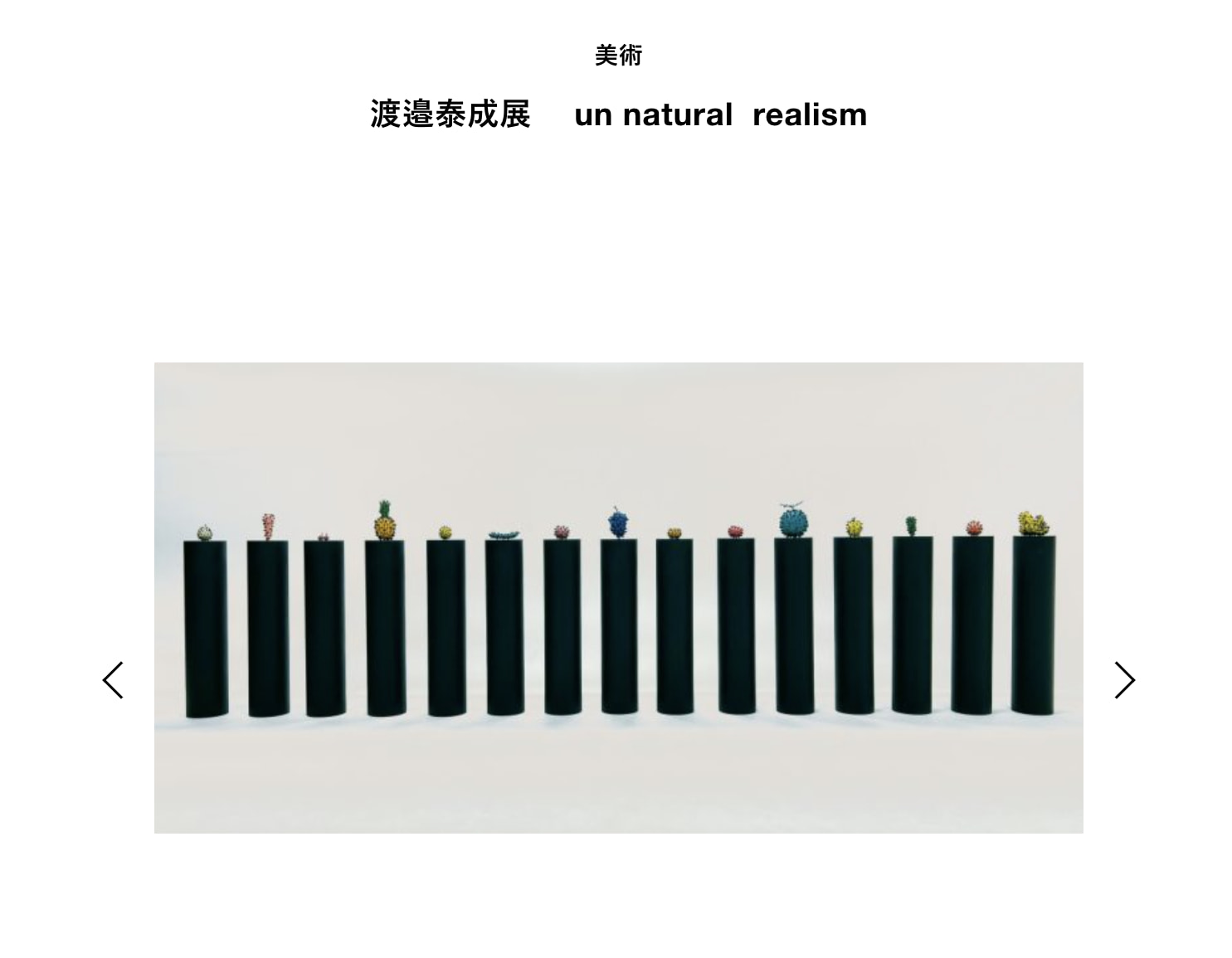

渡邉泰成展 un natural realism

東京都日本橋三越本店 本館6階 美術工芸サロン

日本橋三越本店では、渡邉泰成氏の初個展「un natural realism」を開催いたします。

渡邉泰成氏は愛知県生まれ。2024年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。不完全な美 - 侘び寂び - という日本特有の概念を軸に、現代の文化や社会問題を主題としたアートワークから、独自の手法で彩色を施した日常的な食器、茶器などの美術工芸品まで幅広く手掛け、現代における陶芸表現を拡張し続けています。近年の活動は COMITE COLBERT AWARD 2022ファイナリスト選出、第 72回東京藝術大学卒業修了作品展メトロ文化財団賞受賞、暁展 -KOGEI competition- 最優秀賞受賞など、今後の活躍が期待されるアーティストの1人です。展覧会タイトル「un natural realism」は、日常における不自然な事象は全て現実であり、作者による想像の世界は常に我々の生きる時代の何処かに存在することを表しています。

自然物と異物の関係性に着目した「vegetables skin series」は、野菜や果物の持つ本来の造形美を覆い隠す不自然で異質な粒の存在があらゆるものを想起させると共に、完成された一つの美を壊し、新たな価値観と存在感を与えています。成熟した現代の消費構造の犠牲となった自然物を土という素材に変え再生させることで消費されることのない存在となり、日常と非日常の境界が曖昧であるというリアリティがそこに表現されています。

会場に同時展開する器作品は、ポップで鮮やかな色彩がシンプルな形状の器にグラフィカルに呼応しその世界観が表現されています。手仕事を重視する工芸において、シルクスクリーンやマスキング、デジタル技法を惜しみなく組み合わせ、作者の美意識を介し視覚化させることで現代における新たな陶芸の装飾表現を実現しています。しかしその本質は装飾がある種の犯罪という考えに対しての反骨と装飾文化と日本のサブカルチャーを軸とした、伝統技法を再解釈した自由な技法での表現によって作者自身がそれらの必要性について自己との対話によって導き出した作品であります。今展ではこれまでの制作の原点に立ち返った新作を多数展覧いたします。ぜひ会場で作品の数々をご覧ください。

「藝大 Art Journey」展 2024

東京都メトロ銀座ギャラリー (東京メトロ日比谷線 銀座駅コンコース B7・B8出入口付近)

24年周年企画 好きなかたち展V

愛知県ギャラリー数寄

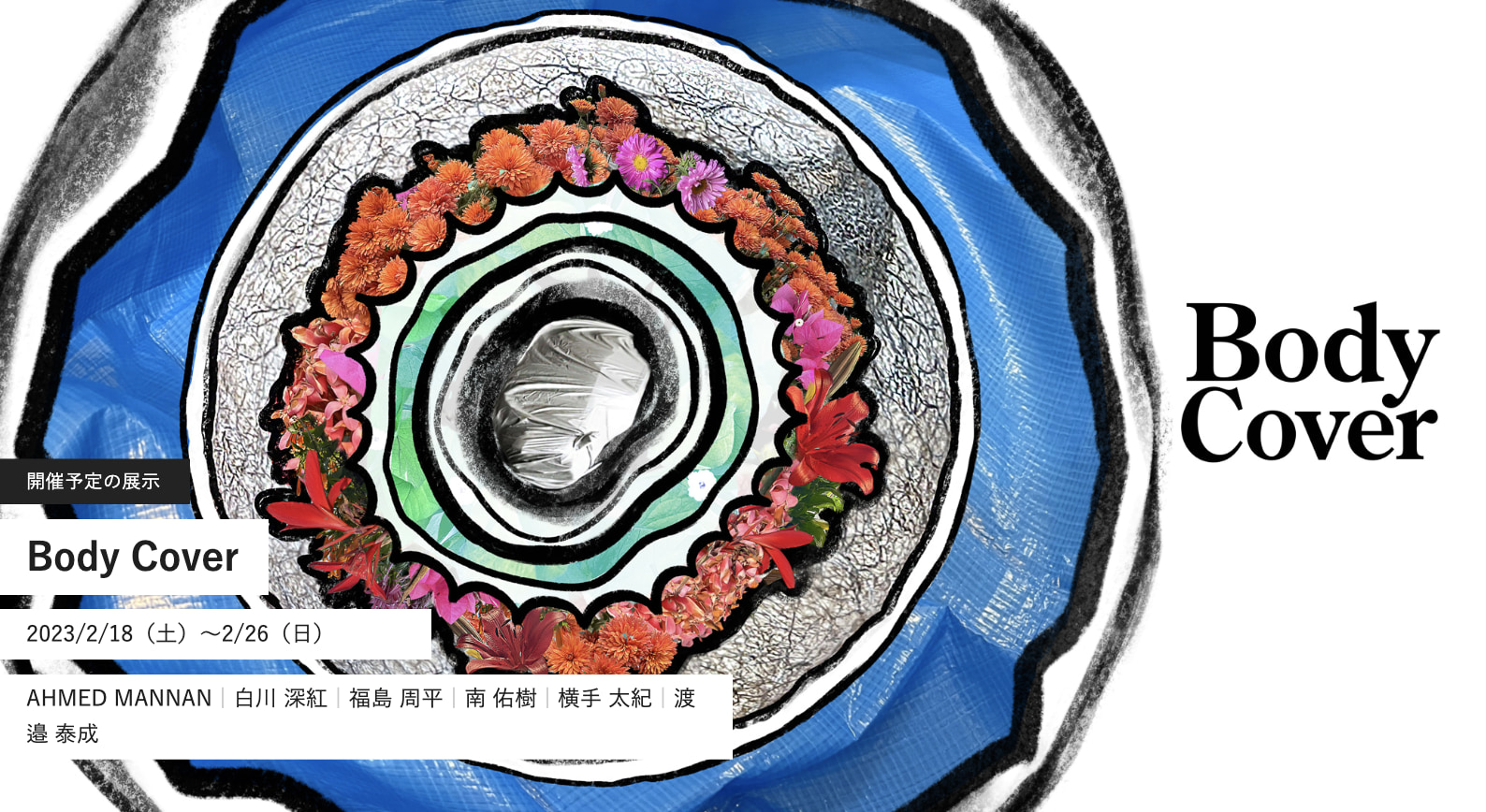

Body Cover

東京都THE MODULE roppongi

若手クリエイターを紹介する企画シリーズKUMA experiment 第八弾開催!

次世代を担うクリエイターの育成に取り組む公益財団法人クマ財団は、クリエイター奨学生第6期・55名が発表するシリーズ『KUMA experiment』の第八弾として企画展『Body Cover』を2023年2月18日(土)〜2月26日(日)に開催いたします。

参加クリエイターは、絵画を中心に、支持体作りや描画への興味から自身のアイデンティティを基に、社会体験や日常をテーマに制作しているAHMED MANNAN、人類遺骨画材化計画を目指し、新たな祭り(祀り)の模索として、遺骨を「絵画」へ、アートの一部となることを提案する白川深紅、表現メディアと鑑賞者の身体との関係性を研究し、彫刻と写真の歴史的な関わりや内包する「時間」を考察する福島周平、建築意匠設計を専門とし、次世代モビリティが普及する未来を見据え、都市や建築がその変化にどう応答し、設計行為がどう変容するかを考える南佑樹、既製品の動きを利用したギミックや彫刻的アプローチで、身の回りにある人々が気にも留めない物の野性的側面を表現する横手太紀、工芸技法を軸に、自分自身が影響を受けた現代の文化や社会問題をテーマに制作をしている渡邉泰成の6名です。

日本橋三越 酒器展 2022

東京都日本橋三越本店 本館6階 美術特選画廊

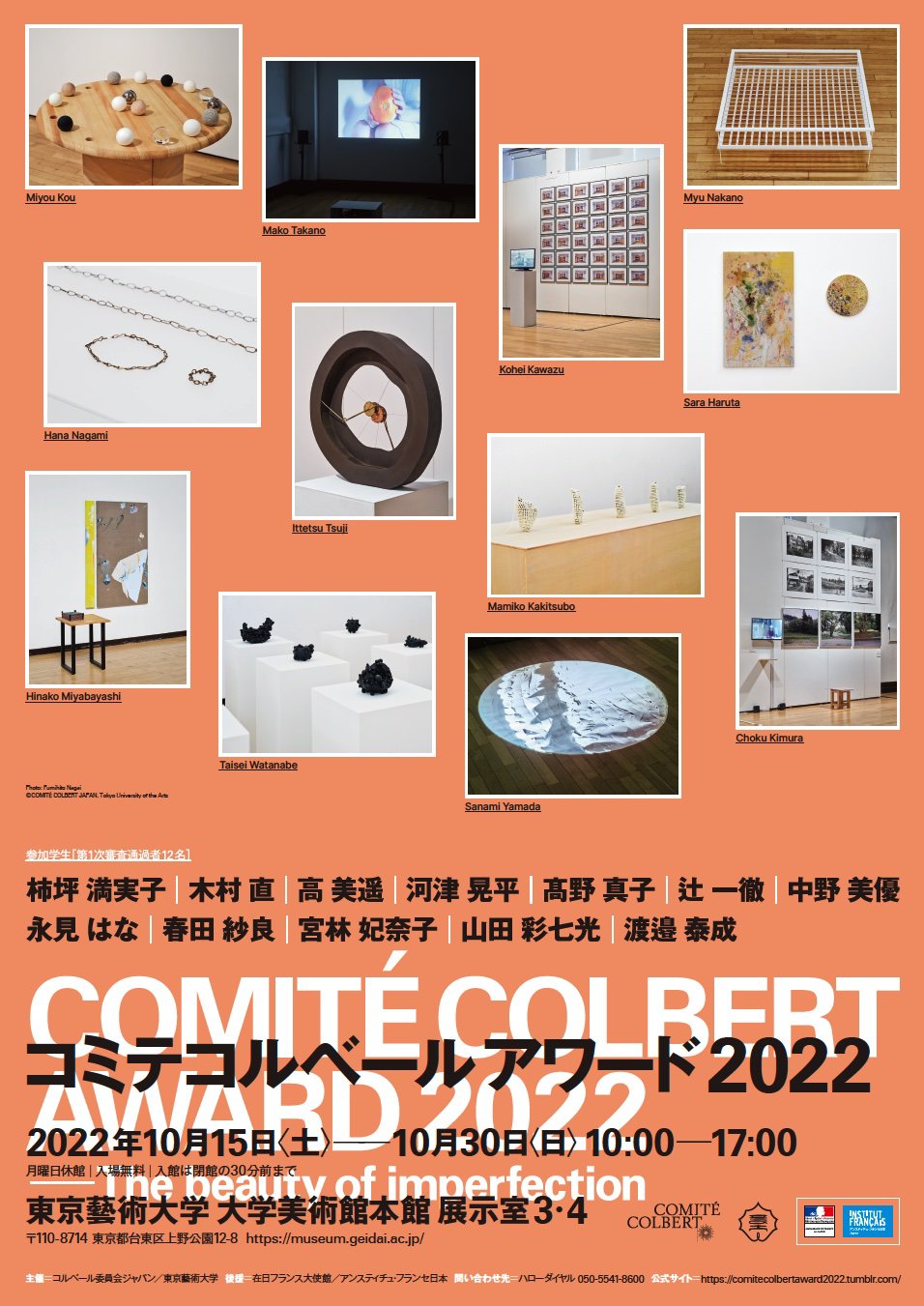

COMITE COLBERT AWARD 2022

東京都東京藝術大学大学美術館 本館 展示室3,4

コルベール委員会ジャパンと東京藝術大学は、未来の文化とアーティスト育成を目的とした共同プロジェクト「コミテコルベールアワード2022 -The beauty of imperfection-」を開催します。

今年で3回目となる本アワードは最終回を迎えます。

東京藝術大学の学生が、「The beauty of imperfection」をテーマにアート作品を制作。

8月10日に実施された一次審査では12作品が選出されました。

そして10月14日の授賞式にて、優秀作品3点が決定します。

海外では""わびさび""と訳されることもある言葉、「The beauty of imperfection」。

日本にいる私たちにはもっと深い意味があるように感じられます。

ダイバーシティやインクルージョンという概念が浸透しつつある今の時代、「不完全な美」とは何か、藝大生がそれぞれの感性で表現します。

ぜひご覧ください。